CHUANG HSIN-I 莊馨怡

2025 作品創作計畫| 03.22 - 05.11

有章博物館 聯展「陳美玲」

«Michelle Chen»

事物間的距離,存在著不可知的測量法

「回憶」是動作當下,這個過程會吞噬沈默之前的所有話語,留下欲言又止的懸宕。

如同 « 絮語 8 » (2025, Fragments d'un discours 8 ) 那些維持在「恰當位置」的刻痕,試著顯現這些情緒的些許抵抗。覆蓋文字的這些花粉是沉落的邊線,如同原先空間邊緣,因為人們綿延的步伐,而陷落入地成為乘載記憶的路徑,爾後成為回憶的稜線。

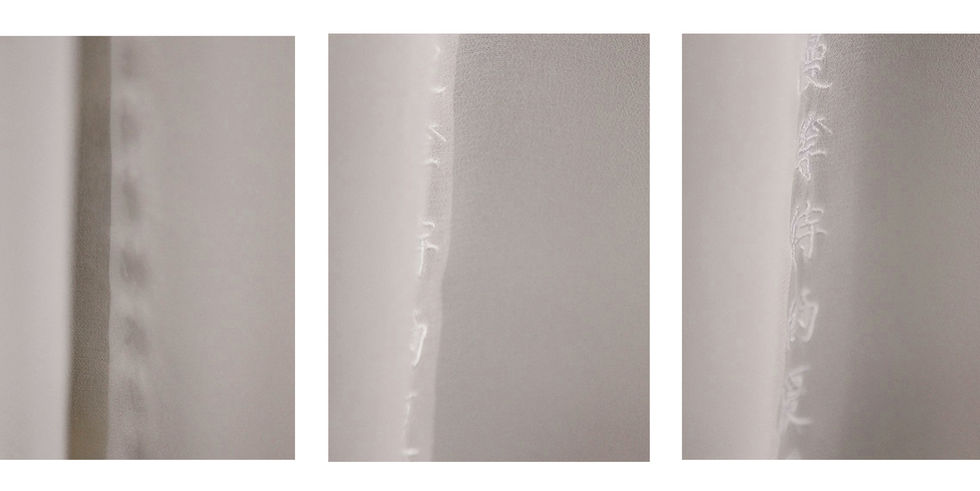

作品 « 絮語 9 » (2025, Fragments d'un discours 9 ) 保留一段簾幕邊緣與花粉的咫尺,使這些從記憶底層重返的情緒得以安置。聲音飄在風的表面,在褶皺深處噤聲的話語間撩動,於是有了觸碰的可能。

創作過程間接地呼應到瑣碎日常中的痕跡,也許來自皺摺或是一枚壓痕,保持沈默並承載了身體的記憶與情感觸動的頻譜。

在« 缺席的存在 3 » ( Être de l’absence III),矮凳上的裂痕是木紋印跡式的顯現,既是自然的生痕,也是記憶的「持存痕跡」。藝術家用花粉填入因磨損而缺失的木紋,修補痕跡直到每一道縫隙的邊界被隱約看見。它們無從參照,因為「正在述說」,處在建構與離散的過渡地帶。

對藝術家而言,重複的填補手勢並不具備任何獨特的技巧,它只是一團密度很高的迴響,反覆指向缺席的存在。

絮 語 09

Fragments d'un discours IX

2025, 花粉, 棉紙, 繡線, 布, 尺寸依場地而定

攝影/ANPIS FOTO 王世邦, 藝術家

圖片/長椅小姐、有章藝術博物館、藝術家提供

保留一段簾幕邊緣與花粉的咫尺,使這些從記憶底層重返的 情緒得以安置。

聲音飄在風的表面,在褶皺深處,噤聲的話語撩動,於是有了觸碰的可能。

。。。

緊繃的線是一條警報線,一道振動向量,

自線上落下的花粉,傳達了手的撞擊。

回憶的動作,如同當身體撞擊壁面所產生的聲響,會擴散出去但又再度返回,

然後我們才可以「聽見」撞擊,那是疼痛的證明,也是探向記憶的痕跡。

◁ 佈展過程影像|花粉灑落並堆積在棉線上

絮 語 08

Fragments d'un discours VIII

2025, 蠟, 花粉, 紙, 文本(「黑麻雀」p.9)

尺寸依場地而定

有章藝術博物館 (Taïwan) © CHUANG HSINI

。。。

我總是從物質具體的觸覺經驗開始創作,

某種程度上,物質在此件作品中被理解的方式也有這樣的身體經驗。

。。。

沒有比回憶的「動作」本身更貼近所謂的「記憶」了,它稍縱即逝,又持續刺痛著我們。「回憶」是動作當下,這個過程 會吞噬沈默之前的所有話語,留下欲言又止的懸宕。我取用脆弱的花粉或是薄蠟,將這些花粉填入刻出凹痕的薄蠟片之中,然後將每條刪除線覆蓋在詩句正確的位置上(恰當的位置),以顯現這些情緒的些許抵抗。

這些幾乎靜止的決裂狀態,反過來癱瘓話語的結構,但是你可以知道那裡仍有縝密的情感。面對缺席者的在場,不復存在的空缺感會持續存在在身體記憶中,它不會消失。我想表達這種徹底的沈默,那是在 逝去之後、哀悼之前,在這之間 過渡著的隱隱刺痛。

記於訪談2022, 板橋 Taiwan

缺席的存在 03

L'être de l'absence III

2022, 油菜花粉 家族物件,尺寸依場地而定

攝影/ANPIS FOTO 王世邦、藝術家

圖片/長椅小姐、有章藝術博物館、藝術家提供

家族物件上的裂痕是木紋印跡式的顯現,既是自然的生痕,也是記憶的「持存痕跡」。藝術家用花粉填入因磨損而缺失的木紋,修補痕跡直到每一道縫隙的邊界被隱約看見。它們無從參照,因為「正在述說」,處在建構與離散的過渡地帶。對藝術家而言,重複的填補手勢並不具備任何獨特的技巧,它只是一團密度很高的迴響,反覆指向缺席的存在。

聯展「陳美玲 Michelle Chen」

有章藝術博物館

2025.03.22-05.11

/

策展人 長椅小姐 (杜依玲)

參展藝術家

席德進、吳瑪悧、李錦繡、莊馨怡、

洪瑋伶+辛佩宜、米爾納.巴米耶(Mirna Bamieh)、

明日和合製作所、李芳吟、卡葳塔· 瓦卡娜嫣恩(Kawita Vatanajyankur)

/

主辦單位

國家文化藝術基金會「策展人培力@美術館」、有章藝術博物館

贊助單位 - 春之文化基金會、寶台機構、柯永璋、郭美淑

莊馨怡

文/長椅小姐 (杜依玲), 收錄於展覽畫冊, p.20

記憶是否可以被知覺?

它是否有有觸感、有氣味,產生痛感?

關於祖母逝世環繞不去的深刻記憶,透過創作過程中極度細微的重複動作,召喚起觀者身體的共感,同時推遲延緩強烈的情緒。回憶的物質性召喚,將原屬於私人的回憶得以被廣泛的經驗。

展場中若隱若現的文字、半透明的窗簾、隱約存在的裂縫,這些物質的曖昧特質顯現了記憶隨著時間越發難以辨明的特徵。創作《絮語 8》的過程中,藝術家將帶著余溫的半透明薄臘鋪在《黑麻雀》的文本上,沿著文字用針細細的劃出鑿痕,卻不至於劃破臘的底部,使花粉得以在不下漏的狀況填滿文字鑿痕。

身體創作過程始終維持在某種過猶不及的臨界點,花粉始終處在建構與離散的過渡地帶。美玲(1)的悲傷、言行、人生是否也在種種社會框架下始終被要求克制在理性的「恰到好處」?(2)

/

編注

(1)「陳美玲(Michelle Chen)」為虛構人物。

(2) 此聯展以小說「黑麻雀 Moineau noir」文本為骨,九位藝術家為肉,拼貼成虛實交織的「陳美玲」,她並非單一角色,而是一個特定年齡與性別的社會切片,在事實述說與跨世代想像的交融之間,虛構人物「陳美玲」於展覽中遊走於紡織廠女工、公娼、家庭主婦、女畫家等多重身份之間,映照出台灣母親群像的時代縮影。